人之于书,得心应手,千形万状,不过曰中和,曰肥曰瘦而已。 —— 项穆《书法雅言》

我们练字,关键是要弄懂字的原理,而不是苦练形迹。就像项穆的这句话,千形万状,不过曰中和而已。在我们看来,一字一法,一个个练去,几年没了。在项穆看来,哪有什么乱七八糟的,就俩字——“中和”。

所以抓住重点很重要。

我发现书法结构的重点,就是“重心”这个概念。

如果你还不知道什么是字的重心,看完这篇就懂了。

一、到底什么是字的“重心”?

从重心的角度思考书法,有着不可替代的优越性,毫不夸张地说,初学者若能准确把握字的重心,练字效率会呈指数级增长。

然而重心到底是什么,绝大多数人是说不清、道不明的,成了“玄之又玄”的东西。

就拿“字”这个字来说,它的重心在哪?

我可不是让你死记硬背,我告诉你这个字的重心位置,你记住,就拉倒了。而是让你凭借一些法则,自己就能判断字的重心在哪,所有字都能判断!

废话少说,这就开始吧。

既然“重心”是从物理学中借来的,那我们不妨先看看它原本的意思。

二、物理学的重心是指啥?

物理学的重心,上学时咱都学过:

物体的重心和物体的形状和密度有关。

这里我们不玩深奥的概念,就用大白话来说。

比如一块木板,假设它是规则的正方形并且密度均匀,它的重心在哪?

很简单,重心就在正方形的中心。

但是现在,这块木板不是规则的正方形了,是奇奇怪怪的形状,密度也不均匀,它的重心在哪?

我们不能一下子说出来了,但我们可以用一些方法找到。

最直白的方法,我们把食指(或中指?)竖起来,把木板放在指尖上,不断调整木板的位置,直到木板在指尖上平衡了,不倒向任何一方,我们说指尖对应的这个点就是木板的重心。

没错吧?

那么显而易见,重心的本意是指使木板获得平衡的那个点。

重心处即平衡处!

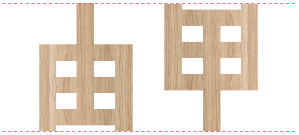

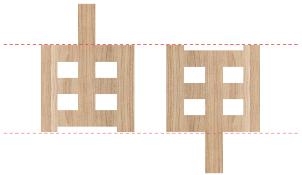

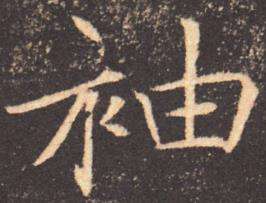

现在,我们请一位木匠,把“由”这个字用木板做出来。

你可以用手指测出“由”这块木板的重心吗?肯定可以。大致在中间偏下的某个位置(我们不需要特别精确地知道是哪个位置,大概齐就行)。

那“甲”这块木板呢?一回事,大致在中间偏上的某个位置。

好的,现在我们把“由”和“甲”写在一行上,两个字怎么排列呢?

这样?

还是这样?

很明显后一种排列比较整齐顺眼。“由”的重心在下面,“甲”的重心在上面,并排时,要使两个字重心大致在一条线上。

但我们总不能每次找重心都麻烦木匠,我们需要更简便的方法。

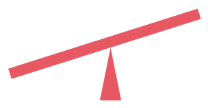

来看这个天平。

当天平两边A和B一样重时,我们说AB和中间的杆子C,作为一个整体,其重心在中点O处。

现在,我加重B的重量,如果O点不变,天平势必要向右倒,失去平衡,那么O点就不是ABC的重心了,这时为了使天平平衡,我们要把O点右移,重心在新的O点处。

如果我继续加重右侧的B,O点就要继续右移。

即是说:右侧越重,重心越靠右。

重心靠近重量大的一侧!

这是一条结论,还有另一条。

刚才那个天平,两侧A、B的重量都不变,要使天平达到平衡,除了移动O点,我们还可以把AO的距离加长,这样更轻的A也可以平衡掉更重的B。

这就是说,距离也会影响重心。

那么我们确定了影响重心的两个要素:重量和距离。

说白了,其实就是杠杆原理中的力和力矩。

试一试我们现在能不能一眼找到重心。

下面这个图形,重心在哪?大致就行了,不需要特别精确。

在中间,对吧?

下面这个图形,重心在哪?

重心靠右了,因为右侧两个圆形距离小。

下面这个图形,重心在哪?

重心靠右,因为右侧“量”大。

下面这个图形,重心在哪?

在中间,因为量的分布均匀。但请君注意,这时我们也可以说该图形“没重心”,所谓“没重心”的“重心”就不是物理学的重心了,而是类似“没重点”的意思。太均匀了,没个重点。这种地方最容易导致概念的混淆。没重心,并不是没有重心,而是没重点。

下面这个图形,重心在哪?

有重心了,一目了然。

简单否?清晰否?明白否?

这就是“重心”原本的含义。

三、书法重心的本质

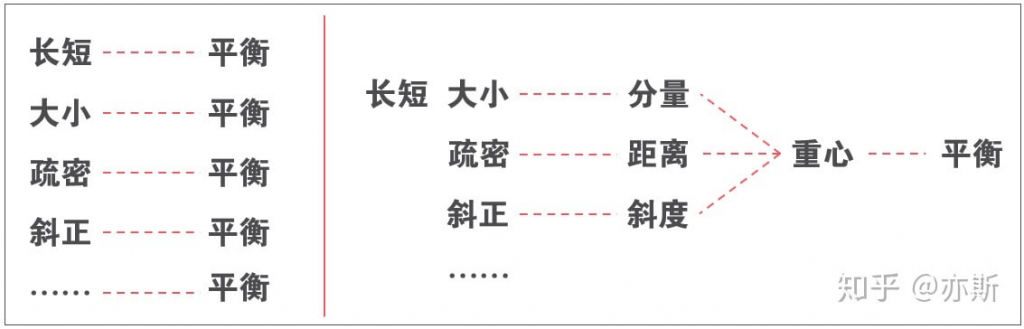

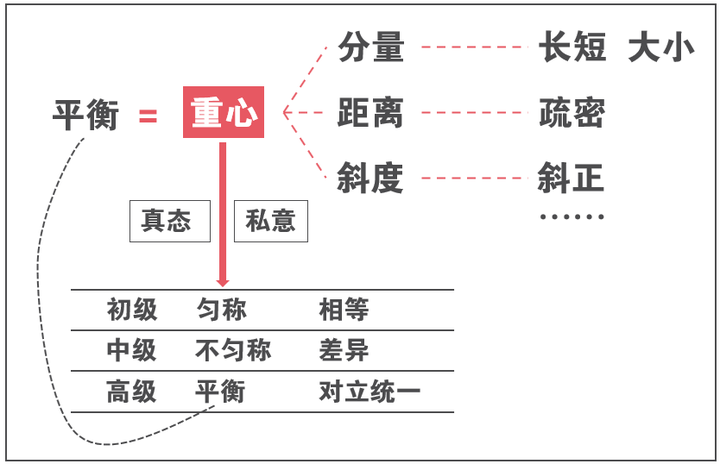

现在,我们把物理学的概念,类比到书法中:重量就相当于笔画的分量(笔画多,分量重;笔画长,分量重;笔画粗,分量重),重心靠近分量大的一侧;距离就相当于笔画之间的空白,重心靠近距离紧的一侧。

书法重心的本质,和物理学重心的本质一样,都是平衡。

理解重心的关键,不在于纠结重心在哪个点,而在于把握平衡的思想,具体的点只不过是平衡思想的产物。思想是过程、是本质,点是结果、是表象。

书法的重心,即追求平衡的思想。

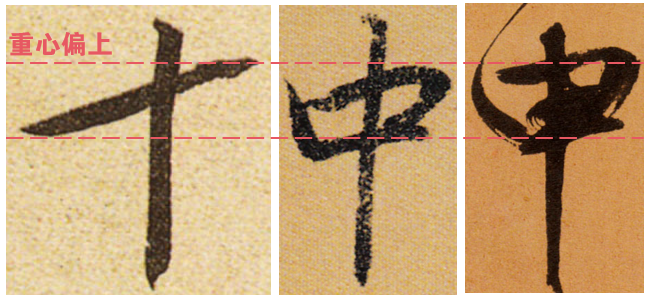

“由”字的重心在哪?左右来看,量一样,所以重心在中线上;上下来看,下面量大,所以重心在中线偏下方的某一点。“甲”字亦然。

“士”字重心偏上,“土”字重心偏下,等等,无需赘言。

四、书法重心与物理学重心的不同之处

毕竟研究书法不等于研究物理,书法重心和物理学重心亦有不同之处。

物理学重心是客观的、外在于感官的、确切的。

书法重心是视觉的、感觉的、不需要太精确的。

举两个例子。

1. 下面两个图形,在物理学意义上,重心都在中心,可以不作区分。而在书法意义上,两者的重心虽然都在中心,但视觉上大异其趣,完全不一样,我们甚至可以说左图有左右两个重心。书法的重心有一个“总重心”,同时也可能存在多个“分重心”。

2. 因为书法重心是视觉上的,所以对斜线的重心判断完全是凭感觉而来。

一根水平线,物理学重心是在中点,书法重心也是在中点。

但一根倾斜的线,物理学重心在哪我们姑且不论,自有物理学的判断法则在。但斜线书法意义上的重心,却不是在中点了。

这样一条斜线,视觉上,就好像左边的天平重,把左边压下去了(虽然在物理学意义上,左边并没有更重),所以该斜线重心偏向左下方。

注意书法的重心是视觉上的,和物理学重心是有区别的。

斜线在视觉上就好像已经倾斜的天平。

写字的都知道横要左低右高,这是在干嘛?

通过笔画斜度调整字的重心啊(后面会讲到)。

那么现在,我们确定了影响书法重心的三个要素:

笔画分量(重心偏向分量大的一侧);

笔画距离(重心偏向距离紧的一侧);

笔画斜度(重心偏向“视觉天平”低的一侧)。

分量、距离、斜度,读者一定要牢记这三个词,稍后便有大用!

五、书法重心的两个层面:真态与私意

好,重心的概念算是理清了,下一步就是如何操作,重心到底能不能指导写字呢?别急,在讲具体操作之前,我们需要对重心作更深入的认识。

书法的重心,分两个层面,一个是字本来的特性所决定的重心,是字的固有属性;一个是书写者凭个人的意思制造出的重心,是人为安排。固有属性的重心是统一的、不变的,不因个人意志而转移的;人为安排的重心却恰恰完全是个人意志的反映。

只有区别了这两种重心,才能谈重心的操作。

举例说明。“日”和“熏”比较而言,哪个分量大,哪个分量小呢?很明显,“日”笔画少,所以分量小,“熏”笔画多,所以分量大。你判断出的这个分量,就是字的固有属性,是不因你的个人意志而转移的。但是,毕竟我手写我字,实际书写时,我就把“日”写得比“熏”大,能奈我何?你要是故意把“日”写得比“熏”大,这就是人为安排。

那么在写“曛”这个字的时候,就有两种处理重心的方法,重心在右就是固有属性,重心在左就是人为安排。

当然,“曛”这个字,对比太明显了,绝大多数人都会选择重心在右,但并不是所有的字都这么容易区分。

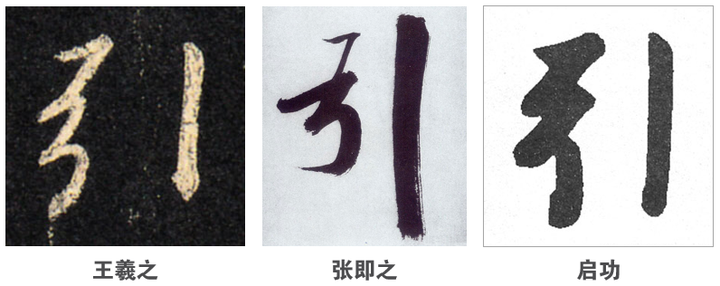

比如一个“引”字,看起来左大右小,所以重心偏左对吧?下面三个人写的“引”字就各不相同。

王羲之是顺应字的固有属性,比较正常的处理。张即之人为安排的成分就多了,强行把右侧竖写长写粗,使重心偏右,显得特立独行有奇趣。启功则是在固有属性重心偏左的基础上,进行夸张,使重者更重,固有属性与人为安排兼而有之。

那么三种处理,哪个好?哪个坏?

这是个伪问题,没有好坏,只有喜欢与不喜欢。

我这里想让读者明白的是,字是有特性的,字与字不同,每个字有每个字的固有属性,先弄懂字的固有属性,先不要有太多人为安排。

这点古人是一再强调的。

比如清代张树侯在《书法真诠》中说:

字体之拼合,生而不同,当各因其自然。

“生而不同”、“各因其自然”,说得再明白不过了。

清代王澍在《论书剩语》中说:

作字不须预立间架,长短大小,字各有体,因其体势之自然与为消息。

“不须预立间架”就是说不要全是你个人的意思,要顺应字的固有属性。

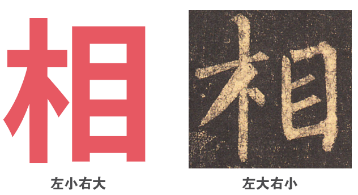

比如“木”的属性是外拓的、开张的,所以要写大些;“目”的属性是内收的、封闭的,所以要写小些。“相”字书写时就是左木大,右目小,像电脑字“相”这样处理,是人为安排比较多,而没有顺应固有属性。

我是怎么判断字“固有属性”的呢?通过三个要素:笔画数量、笔画方向、笔画延展性。这点在我前面的文章《论书法结构美的哲学原理》中已经作了非常详细的说明,这里略过不讲,读者若想一探究竟,可去阅读此文。亦斯:论书法结构美的哲学原理(技法操作篇)zhuanlan.zhihu.com

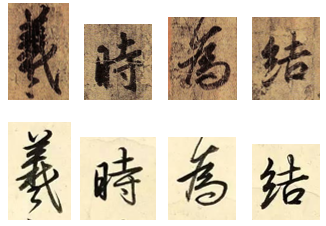

在古人书论中,对重心这两个层面解释得最透彻的,我所知道的,要数南宋的姜白石。他不但讲到了这两个层面,还分别起了名字:真态、私意。

姜夔的《续书谱》说:

字之长短、大小、斜正、疏密,天然不齐,孰能一之?

天然不齐,就是指字的固有属性都不一样。

注意!我们看姜夔提出的四点属性是什么?

长短、大小,不正是我们说的分量吗?

斜正,不正是我们说的斜度吗?

疏密,不正是我们说的距离吗?(距离紧就是密,距离松就是疏)

分量、距离、斜度,巧了,就是我们推理出的重心的三要素。

所以我很佩服姜夔的识见,他的《续书谱》很能抓住重点,他提的这四点属性,一定是深入思考的结果,而不是章口就莱的。

接下来,姜夔又举了几个例子。

谓如“東”字之长,“西”字之短,“口”字之小,“體”字之大,“朋”字之斜,“黨”字之正,“千”字之疏,“萬”字之密,画多者宜瘦,少者宜肥。

然后姜夔得出了结论。

魏晋书法之高,良由各尽字之真态,不以私意参之耳。

真态就是字的固有属性,私意则是人为安排,姜夔的意思是很明白的。

然而,我认为姜夔在这里过于抬高“真态”,贬低“私意”,是不可取的。

“真态”固然要尊重,魏晋书法之高,却不全是因为真态。

我们欣赏王羲之书法的潇洒,难道不是欣赏他的“私意”吗?“真态”人人写出来都一样,有什么意思呢?西方文艺理论说“风格即人”。“魏晋风流”,“风流”不正是“私意”吗?

姜夔在后文又说“艺之至,未始不与精神通”,这个“精神”显然是私意而非真态,姜夔陷入了自相矛盾。

“真态”与“私意”的对立,其实是中国传统审美中一直存在的。

所谓“清水出芙蓉,天然去雕饰”,到底“天然”好,还是“雕饰”好,还是“雕饰得天然些”好,本文就不去争这个口舌了。

对于初学者而言,建议按照姜夔的观点,多真态,少私意。因为真态固定,私意多变。私意,有人搞出来叫“巧妙”,有人搞出来叫“造作”,初学者很难区分二者,往往向“造作”一路去了,因为“造作”能唬人,花里胡哨,最能令初学者动心,所谓“误入歧途”是也。

误入歧途,不如坚守正道。子曰:“巧言令色,鲜矣仁。”

姜夔在这里有个逻辑错误,他说“東”长“西”短“口”小“體”大,这没毛病,但他最后说“画多者宜瘦,少者宜肥”。笔画多,分量多,要写大;笔画少,分量少,要写小。真态就是多大少小,但姜夔说“多者宜瘦”、“少者宜肥”,这是强调平衡的思想,大不要太大,写瘦点,小不要太小,写肥点,这分明是“私意”!分明是没有完全按照字的“真态”来。

姜夔的这个不自觉的逻辑“错误”,恰恰说明真态和私意不能走极端,多数时候,是要二者兼得的。

六、重心的独特意义

古人虽没有“重心”一说,却是很明白“平衡”思想的,这点从姜夔的逻辑“错误”(不是真错了)中就能体现出来。古人虽无“重心”一词,却明白重心的本质,今人虽有“重心”一词,却把“重心”搞得模糊不清了。悲夫。

但当我们清楚了重心的本质,就在一点上超越了古人。

古人运用平衡思想,是分开的。姜夔不是说了长短、大小、斜正、疏密嘛!古人知道长短要平衡、大小要平衡、斜正要平衡,疏密要平衡,乃至浓淡要平衡、方圆要平衡、肥瘦要平衡,等等等等,但古人所有的这些平衡,都是分开的,孤立的。

当我们有了“重心”的思想后,我们可以综合地考虑这些平衡。

古人长短就是长短,长短影响不了斜正,因为长短和斜正没啥关系啊。(直到沙孟海提出“斜画紧结”、“平画宽结”才开始把疏密和斜正联系起来。)

但我们知道,长短影响重心,斜正也影响重心,所以对长短的处理会影响对斜正的处理。妙哉,我们可以用“重心”这个概念把所有平衡要素综合起来,它们不再是分开的,一个一个的,而是一个整体!

因此我认为,就这一点而言,我们已经超越了古人。

这便是重心的独特意义。

七、用重心的思想指导写字!

用重心的思想指导写字,就是用平衡的思想指导写字。

古人不用“平衡”这个词,但古人会用“中和”啦、“阴阳”啦、“道”啦、“损有余补不足”啦等词来表达同一个意思。

王僧虔《笔意赞》云:

粗不为重,细不为轻。

虞世南《笔髓论》云:

长者不为有余,短者不为不足。

孙过庭《书谱》云:

违而不犯,和而不同;留不常迟,遣不恒疾;带燥方润,将浓遂枯。

项穆《书法雅言》云:

书也,修短合度,轻重协衡;阴阳得宜,刚柔互济。

这些都是在强调平衡的思想。

据《宋史》记载,宋徽宗时期书法的评判标准是这样的。

下等:

方而不能圆,肥而不能瘦,模仿古人笔画不得其意,而均齐可观为下。

下等还不能做到平衡。

中等:

方而有圆笔,圆而有方意,瘦而不枯,肥而不浊,各得一体为中。

中等能做到平衡了。

上等:

方圆肥瘦适中,锋藏画劲,气清韵古,老而不俗为上。

上等就厉害了,既做到了平衡适中,又有气韵。

所以用重心的思想指导写字,并不是什么新发明,什么惊人之举,而是古已有之,再平常不过。

下面就来讲重心的操作。

重心的操作,有初级、有中级、有高级。

在此之前,还有“没级”。

没学过书法的人,写字“丑”,没有任何审美意识,就是随手乱写。他的字自然是毫无规律法度的,我们称这种字无重心(虽然物理意义上有重心,但书法意义上没重心),是一种混沌蒙昧的状态。

从无重心到有重心,字才开始有点看头。

这点“看头”,就是“匀称”。

八、重心的初级操作:匀称

再看一下宋徽宗时期书法的评判标准。

下等:

方而不能圆,肥而不能瘦,模仿古人笔画不得其意,而均齐可观为下。

下等还做不到平衡,唯一能拿得出手的,就是一点“均齐”了。

“均齐”才 “可观”,“匀称”才有 “看头”。

张树候《书法真诠》说:

吾谓作字之道,其结体不过一“称”字;布白不过一“匀”字。

他指出,整个结体的原理,不过就是“匀称”二字。

那“匀称”到底是什么意思呢?

“匀称”即“均匀相称”,“相称”我们暂时可以简单理解为“对称”。

匀称就是均匀对称,说白了,就是“相等”,均匀是“相等”,对称也是“相等”,或者说是“等分”。1:345:89不是均匀相称,1:1:1就是均匀相称了。

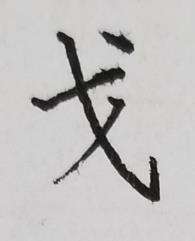

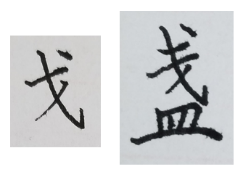

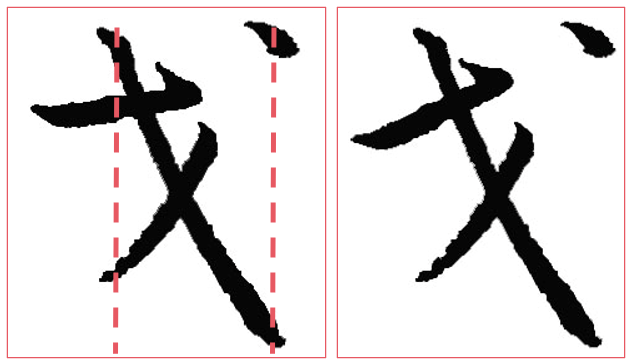

举个“戈”字。单独的“戈”这样写没什么问题。

但写“盏”字的时候,上半部分若仍像“戈”那样处理,整个字就感觉不对劲了。

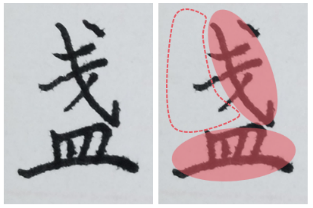

当我们有了重心的意识后,我们发现,这样写的“盏”,重心向上下两侧分开(这时我们毋宁说它有两个重心),导致左侧出现一大片空白,这种状态,就叫做不均匀。

我们通常说,这字写得太“散”了,仔细想想,“散”不就是指重心不集中吗?

怎么均匀呢?我们把上半部分压扁,使上部重心压低,压缩掉左侧的空白,整体看起来就比较均匀了,当然,不可能绝对均匀,大致均匀就够了。

王羲之《笔势论》云:

分间布白,远近宜均。

欧阳询《八诀》云:

四面停匀,八边俱备。

项穆《书法雅言》云:

初学分布,戒不均与欹。

蒋和《书法正宗》云:

布白停匀,一气贯注。

总之,书法结构最基础,最入门的要求,就是均匀,也就是做到相等。

相等是最初级的平衡。

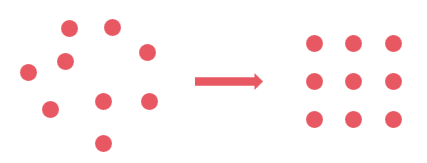

我用“散点图”类比一下从无重心到有重心的初级操作,读者立时便会明了。

由乱写到初级的好看,要求是做到“均”。做到均,字的重心分布才合理,不会出现突兀的大片空白或大片堵塞。

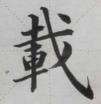

比如这么一个初学者写的“载”字,你能看出有什么问题吗?

笔画问题暂且不说,结构上,左下角的“車”写得太小,导致下方出现大片空白,黑白分布不均匀。或者说,下面的笔画左右分得太开,重心不集中。

欧阳询说“四面停匀,八边俱备”,也有人说“八边俱满”,这个字就是下边没有满,空了,前面的“盏”字则是左边没有满。

正确的写法如下图。

再看一个“餘”字,笔画之间的距离,要大致相等,这样才“匀”。欧阳询《八诀》所谓 “调匀笔画”是也。

这便是张树侯说的“布白不过一匀字”,那“结体不过一称字”呢?

如果字的固有属性允许对称,就一定要对称起来。既然对称,那么字的重心就在中线,因为左右两边量相等。匀称的本质就是相等。

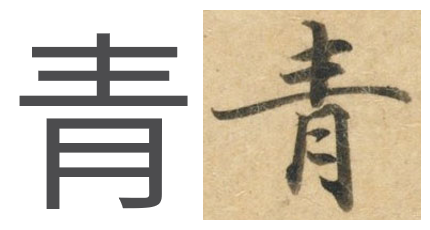

比如“青”字,字的固有属性决定了它可以对称,那就对称起来,密切注意字的中线,使左右两边大致相等,才具有可看性。

明代赵宧光《寒山帚谈》云:写左,着念在右;写右,着念在左。

左右着念的目的,自然是求左右相称。

做到有笔画的地方称,无笔画的地方匀,字就有了秩序,有了安排,不再是瞎写。

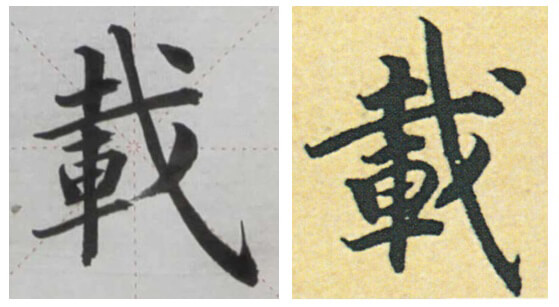

如“主”、“卞”、“高”、“帝”等,都是可以对称的字,最上面的点千万要对准中线,不然的话就是“重心歪了”。

历来都说欧阳询的字“法度谨严”,怎么个 “法度”,又“谨严”到什么样子?只要你意识到 “均”,就能看出一些内味了。

对于“均”(或者说“匀称”,一回事)的讲解,我之前的文章《论书法结构美的数学原理》已经从数学角度做了细致的阐释,在这里懒得重复以前的内容了,读者若想对“均”有更深入的了解,一定要看此文。亦斯:论书法结构美的数学原理zhuanlan.zhihu.com

聪明的读者在这里应该会反驳,“青”之类的字如果完全按照左右对称来写,那跟电脑字也没啥区别,太死板了,不好看。

我不想写左边这种“青”,我想写右边这种,怎么办呢?

别急,匀称只是开了个头,初级阶段而已,做到匀称之后,紧接着就要变化。

相等、相等、相等,处处相等意味着没变化。

所谓变化,就是不相等,就是打破匀称。

九、重心的中级操作:不匀称

清代蒋和《学书杂论》云:

布白有三:字中之布白,逐字之布白,行间之布白。初学皆须停匀,既知停匀,则求变化,斜正疏密错落其间。

严格来说,均态的字,重心还不够明显。太均匀的话,每个元素都差不多,没有突出的部分,那和没重心也没太大差别。

什么叫有明显的重心呢?还是用“散点图”来表示一下。

看到了吧,不均匀,像右边这样,有紧右松,才有明显的重心。

事实上,不匀称才是字的“真态”,汉字个个不同,没必要强求所有字都相等。对一个字而言,也没必要强求左右必须相等,上下必须相等。

明代费瀛《大书长语》中有一章“真态”专门论述这个问题:

匾榜大字,固贵绵密匀称。亦有以不称为称者,要各尽字之真态,而弗以己意参焉。

他举了一个例子。

杭之凤山门外有坊曰“萬松”,“萬”字四面停匀,八边俱满,“松”字以“公”附“木”,公短而木长,不牵强求其必称,自是端稳腴润,分看固好,合看亦好。

他说“松”字以“公”附“木”,公短而木长,显然重心偏左了。

重心偏,是好事。

重心偏破除了相等,只要不是偏得太过分,在基本相等的基础上增加一些不相等,字才不死板。

问题是,重心偏向哪边比较好呢?均匀对称我们知道重心肯定在中线,那不均匀对称,重心在哪呢?有规律吗?

有,请读者记住,多数情况下:

1. 重心在中间聚拢,优于重心四散。

2. 重心偏上,优于重心偏下。

3. 重心偏右,优于重心偏左。

一条一条细细说来。

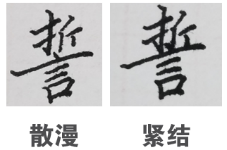

1. 重心在中间聚拢,优于重心四散。

在书法术语中,这叫“中宫收紧”。

《书法三昧》云:

凡四方八面,点画皆拱中心。

清代苏惇元《论书浅语》云:

结构之法,须四围笔势向中环拱,则字紧结不散漫。

启功谈结体时说:

中心部位笔画紧凑、穿插匀称,而后向四方扩展,必然好看。

这里启功说得最透彻,一个字,不能所有地方都死守匀称(当然也不能完全没有匀称),要向内、向外打破匀称。

向内,中心部位笔画紧凑。

向外,能扩展的笔画向四方扩展。

有匀称,有打破匀称,整个字层次就丰富了,必然好看,必然!

举个“故”字。电脑字很均,这是初级的好看,没意思,右边启功写的,中间收紧,四周放开,重心向中间聚拢,整个字精神了许多。

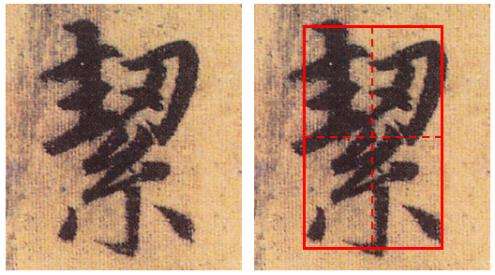

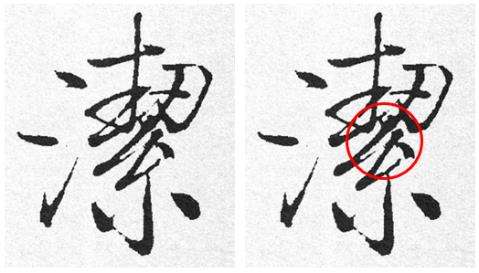

我们看赵孟頫的一个“潔”字。

这是典型的均匀化处理,上下、左右几乎严格等分,近于死板。

我们看启功的写法。启功明显意识到,各部分不应等匀,笔画分布向中间靠拢,内紧外松,重心在中间聚集。

所谓“中宫收紧”,就是整个字重心归拢到一块去,归拢到大致中间去,字才紧结不散漫。

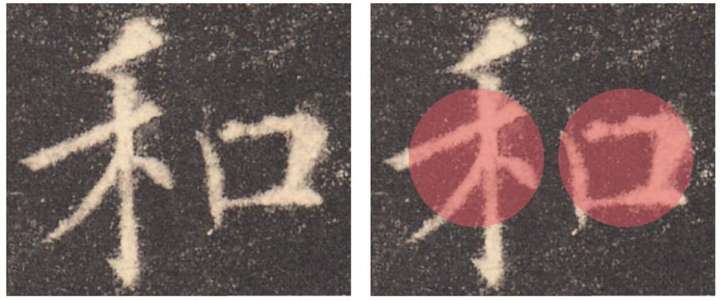

对于“和”字,右边的“口”,要对准左侧“禾”的重心,这样左右便照应起来了。

再如“袖”字,左侧重心在哪,右侧重心在哪,读者应该能判断出来了吧?合到一起时,重心归拢到一块去。

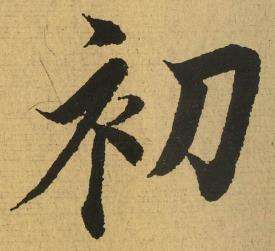

且看《兰亭序》的“初”字,是否一目了然?

字写得松散,是初学者几乎必犯的毛病。

请一定一定多练收紧,有意识把字的各部件“黏合”在一起,形成一个整体。

中心紧凑,四方扩展,有时也称,聚散、疏密、紧松、收放等,都一回事,本质就是破除均匀。

很多人会问:单个字写起来还行,多个字排在一起,就显得很乱,怎么治?

看下这张图,有思路了吗?

在设计中,左边的叫“边线对齐”,右边的叫“面积对齐”,挪到书法中,我们可以搞个“重心对齐”。

文章一开始“由甲”的对齐,就是用的这招。

2. 重心偏上,优于重心偏下。

人眼的视觉中心偏高。——傅以新《书法结体研究》

人眼的视觉中心偏高,在我以前的文章《论书法结构美的心理学原理》中曾做过详细的论述。亦斯:必看!论书法结构美的心理学原理(破均篇)zhuanlan.zhihu.com

这里我再从重心的角度讲一下。

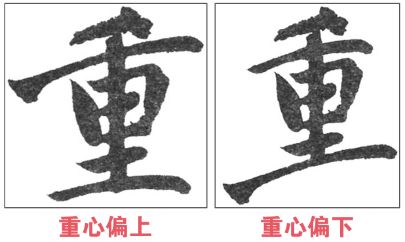

比如“重”字,它上下都有横,我们默认了把上面的横写长,那如果下面的横写长呢?

可以发现,其它笔画都没动,重心偏下时,“重”字变丑了。

所以当存在选择性时,要选择重心偏上才好看。

“十”字,把竖拉长,其实是把字的重心上移,整个字比完全均匀更好看。类似的“中”、“申”、“耳”等都是这样。

3. 重心偏右,优于重心偏左。

还是“重”字,如果想打破特别对称的状态,可以选择将长横向左延伸(整个字重心偏右)或向右延伸(整个字重心偏左)。我们发现:重心偏右比偏左好看。

“人”字,撇弱捺强,就是重心偏右,撇强捺弱,一定很丑(也不是绝对,高手能重心偏左也好看,初学者先别管了)。

“才”字的竖钩若放在横的中间,则整体重心偏左,放在横的右侧,则整体重心偏右。很显然,偏右比偏左好看。

偏右比偏左好看的深层次原因,是因为符合心理学原理推出的先小后大的节奏,这个以前的文章讲过,此处省略。

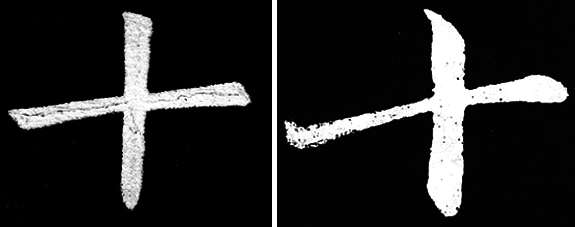

重心偏右最简单的模型是“十”字,当竖画放在横的中间时,整个字大致对称,但稍显死板,把竖放在右边,重心右移就灵动一些。

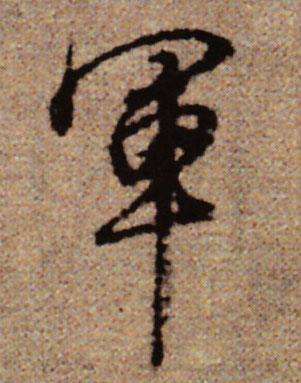

最后来看一个“军”字,能看到重心偏右偏上了吗?

当然,有些字的固有属性决定了它必须左重右轻(如“劉”),或必须下重上轻(如“盂”),那就顺其自然即可。不必强求重心偏右偏上。

比如“和”字是重心偏左,并不是重心偏右,因为字的固有属性决定了“禾”要写大,“口”要写小,优先尊重真态,还记得吗?重心偏左也是好的,总要优于彻底均匀。前面费瀛所举的“松”字,便是这样。

不过,百分之百可以肯定的是:有重心一定比没重心好,打破匀称一定比绝对匀称好。

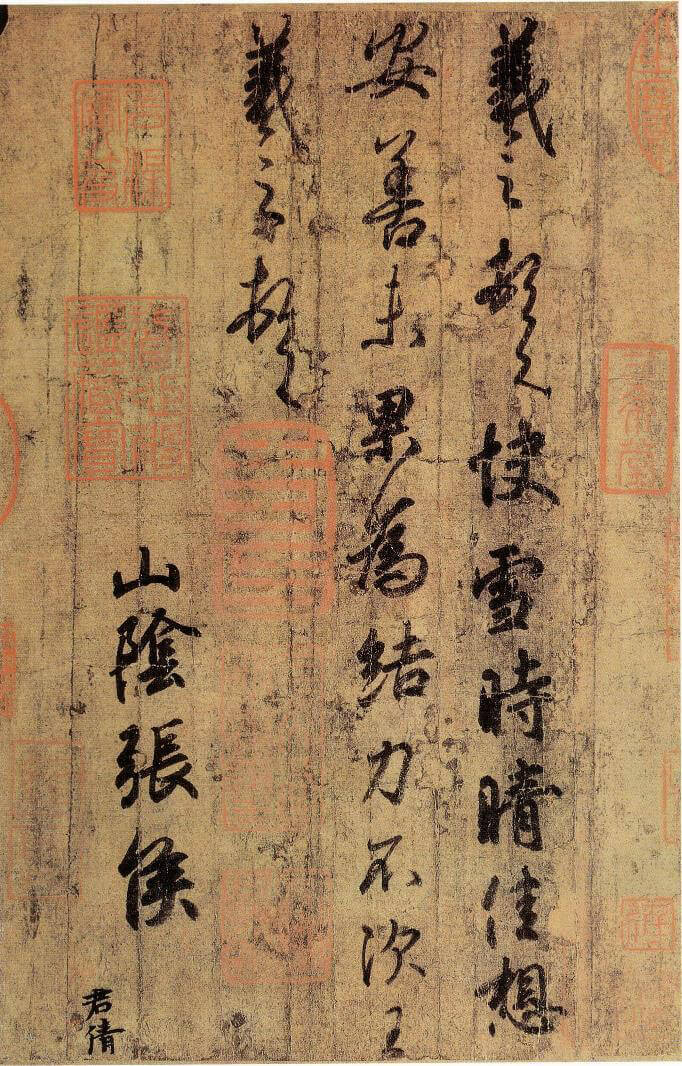

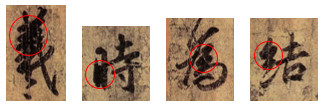

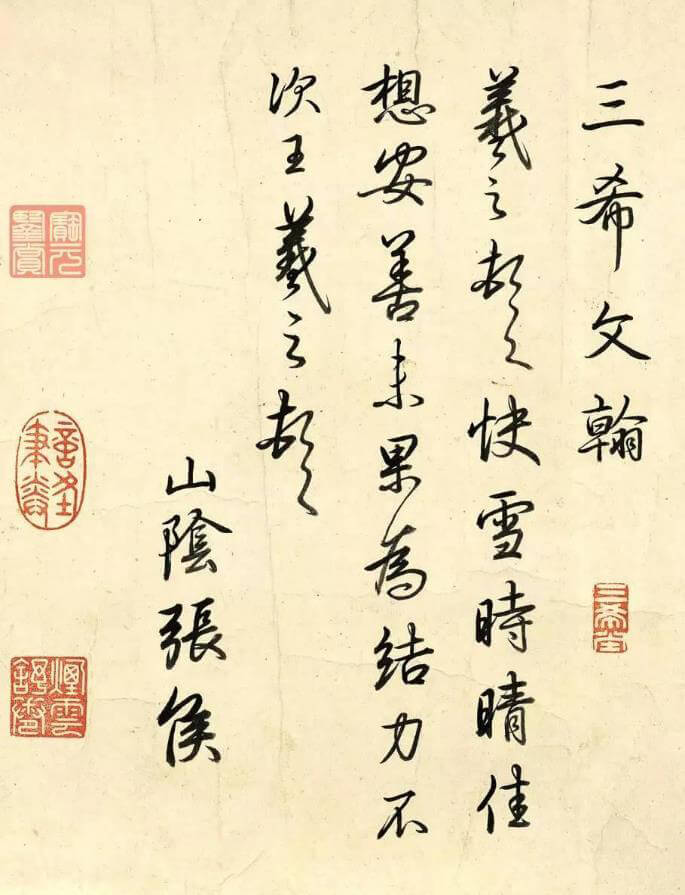

我们来看王羲之的名作《快雪时晴帖》。

王羲之手段高超,距离紧往往紧到极致,笔画纠缠在一起,聚成了“色块”,重心格外明了。

这并不是什么败笔失误,而是高手所为,加深字的层次感,让墨色有层级的变化。

没有对比就没有伤害,来看看乾隆皇帝的临本。

这件临作,比王羲之的单薄太多,徒得字形,失去了原作的风采。

很明显,乾隆把王羲之的优点一一剔除,把有重心处理成了没重心。

均匀、普通、寻常、没味道。

而王羲之真正到了“疏处可走马,密处不透风”。

真乃吾辈楷模。

十、重心的高级操作:平衡

平衡,或称动态平衡,用大白话说就是:匀称中有不匀称,不匀称又有匀称。

我们前面说的相等,只是初级的平衡,高级的平衡不是静态的相等,而是动态的。

陈振濂《书法美学》讲:

汉字平衡是秤的原理,不是天平的原理。

中国传统的杆秤,一边是秤砣,一边是别的东西,书法的平衡与此类似,是不“相等”的东西获得“相等”。

清代姚孟起《字学忆参》云:

既曰分间布白,又曰疏处可走马,密处不透风。前言是讲立法,后言是论取势,二者不兼,焉能尽妙?

我们前面说“分间布白,远近宜均”,这是要求“均”。

后面又说“疏处可走马,密处不透风”,这是要求“不均”,要求对比度。

这不是矛盾了吗?

姚孟起也发现了这点,他解释说均是立法,是稳定,是根基;不均是取势,是突破,是生动。

两手抓,两手都要硬。

前面讲中宫收紧时,启功的那句话,其实也是这个意思。

中心部位笔画紧凑、穿插匀称,而后向四方扩展,必然好看。

既要有均,又要有不均,如果你理解成一个字既有均的地方,又有不均的地方,虽然没错,但太初级了。

高端境界并非生硬的二者都有,而是正反两方在更高层面上达到了辩证统一。

均中有不均,不均又有均。

《金刚经》云:非法非非法。

法自是下乘,非法亦是下乘,非法非非法方为上乘。

肯定,否定,否定之否定。

既非阴,又非阳,阴阳交织在一起,互相转化,相反相成,对立统一,达到动态平衡,才是书法真正的妙处。

这不是玄学,这是可以做到的。

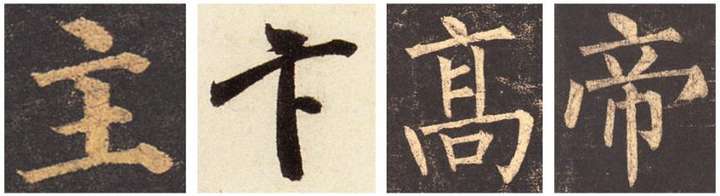

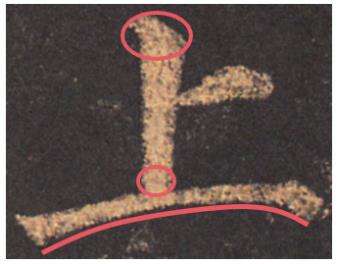

举几个最简单的字。“三”、“上”、“七”。

“三”字如果中间的横放在上下两横的正中间,这是均匀,如果破除均匀,势必要把中横上移或下移。往哪移好呢?下面的横最长,分量重,如果中横往下移,分量更重了。只有中横往上移,上面两横紧凑,方能平衡掉下面的长横。

这就是不相等的东西获得相等。如果三横一样长,这是绝对的均匀,不是平衡。两个短横vs一个长横,才叫平衡。

“上”字同样,底下的横很长,上面的短横就要上移,以取得平衡,如果短横下移,重心就彻底偏向下方了。前面说过,重心偏上比较好看。

往细节了说,中竖的上粗下细,长横的向上拱起,都进一步加强了重心偏上,这涉及到用笔问题,就不细讲了。

“七”字,竖弯钩的特性决定了整个字重心必然偏右,为了取得平衡,就要把横倾斜起来。

这里,横的左低右高使横重心偏左,起到调节重心的作用,但并不是说左低右高仅仅是为了调节重心,这点要区分清楚。左低右高还有别的原因,如取势破正的需求、手腕自然运动的结果等等。

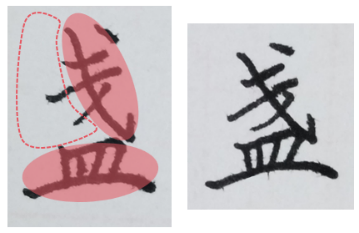

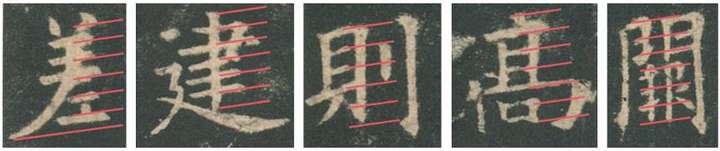

来看“戈”字。很容易判断它的重心是偏右的,因为大多数笔画都分布在右边。

然而这个字并不完美,因为重心完全靠右,是静态的。

现在,我仅仅改变一个笔画,让横倾斜一些。

横倾斜后,整个字瞬间有了“向左倒”的趋势,重心往左偏了一点,这就产生了动感。

重心既有偏左的,又有偏右的,二者达到平衡。

前文已得出重心三要素:分量、距离、斜度,我们调节字的平衡,无外乎就是来回摆弄这三样。

通过分量调节平衡。

姜夔说的“画多者宜瘦,少者宜肥”,就是这个意思。

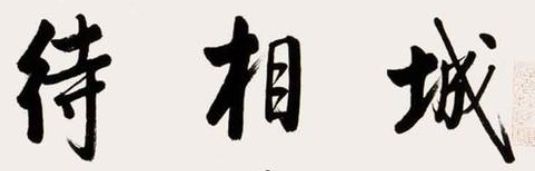

比如启功的这三个字,都是通过把左侧写粗来调节平衡。不止单字,章法上也需要调节各字的分量,这就不多说了。

通过距离调节平衡。

前面说过,相同分量下,重心偏向距离紧的一侧,如果分量更改不了,那就压缩空白,使笔画更紧凑,以求得平衡。

通过斜度调节平衡。

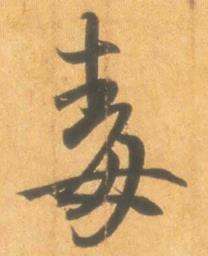

王羲之《丧乱帖》的“毒”字,上半部重心偏左,下半部重心偏右,注意最后的长横并没有太倾斜,这同样是通过“斜度”求得平衡。如果最后的这个横斜得比较厉害,整个字就不稳了。

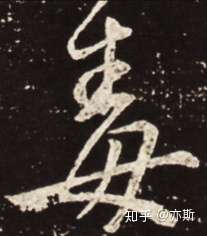

作为对比,我们看王献之的一个“毒”字,最后的长横就可以倾斜得很厉害,因为其它笔画比较正。

孙过庭《书谱》云:

初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书倶老。

不是既有平正,又有险绝,而是二者通会,通会的结果是复归平正,但这种平正已经不是最初的平正了。

重心的操作就讲到这里,希望大家能明白三阶段背后的逻辑,其中蕴藏着书法乃至哲学核心的奥秘。

十一、总结

最后再多说几句。

关于矛盾。

初学者往往认为矛盾是不好的东西,是应该竭力避免的东西。

有矛盾 = 有错误。

非也。

书法玩的就是矛盾。

矛盾是极好的东西。

事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因。——毛泽东《矛盾论》

毛泽东在谈论书法时说:

字的结构有大小、疏密,笔划有长短、粗细、曲直、交叉,笔势上又有虚与实,动与静,布局上有行与行间的关系、黑白之间的关系。你看,这一对对的矛盾都是对立的统一啊!既有矛盾,又有协调统一。中国的书法里充满了辩证法呀!

矛盾的本质不是错误,而是不同,是差异,是不相等。

如果书法所有地方都相等,差异全无,那还写个屁,一张纸上全是墨汁,黑乎乎一片。有黑,还要有白,才能成字。

有小就要有大,有浓就要有淡,有长就要有短,有斜就要有正,有疏就要有密。

总之一句话,有阴就要有阳。

写字。

首先要均。(匀称)

“均”是没有差异的,均的本质是相等。

然后马上要弄出差异。(不匀称)

所谓差异,就是矛盾对立的双方,如大小、藏露、浓淡、方圆、正斜……

没有差异要主动制造差异。

制造差异不够还要扩大差异。

最后再解决掉这个差异。(平衡,匀称中有不匀称,不匀称又有匀称)

层次无比丰富,元素无比和谐,气韵无比生动,便是书法的最高境界。

便是道。

一阴一阳之谓道。——《易经・系辞上》

艺者,道之形也。 —— 刘熙载《艺概》

简单总结下全文知识点。

附录、重心与“正均变”理论的关系

重心的思想对写字,毫无疑问是有帮助的,但重心并不能解决所有问题。

下面讲的东西必须读过我以前的文章才能懂,没读过的,可略过不看了。

懂了重心,再结合我以前讲的“正均变”理论,基本可以解决字的结构问题(还有个主笔问题,以后会讲如何用逻辑辨别主笔)。

重心和“正均变”理论的关系是怎样的呢?

我们要牢记,重心的本质是平衡的思想,而“正均变”理论的本质是变化的思想。

平衡,是比变化更高端的阶段。

或者说,“正均变”强调的是“变”,而平衡强调的是“不变”。单纯的“变”并非高明,“变中有不变,不变中有变”才是真正的高明。

我们可以排出这样的次序。

正均、变、平衡。

这是完全符合黑格尔正题、反题、合题的辩证法的。

在“正均变”理论中,变的三种方法是:互错、参差、聚散。

我们会发现:

互错的本质是重心向中间归拢。

参差的本质是字的重心附近均匀稳定,外围笔画参差不齐。

聚散的本质是加大对比度,突出重心。

“正均变”和重心可以互相解释对方。

这并非巧合,而是理所当然。

言尽于此,请读者思之。

*关注公众号“逻辑书法”,免费听视频课讲解,获取更多小范围分享的练字诀窍。

猫啃网

猫啃网

(已有7人投票平均分3.86分)

(已有7人投票平均分3.86分)

最新评论

我劝你别用女书装神秘,先想想你 B 站名字和你说过的话,对不对得起

字体虽好,但用不了,等于白搞

希望收录布莱叶研究所(Braille Institute)的“阿特金森超易读体”(Atkinson Hyperlegible),为照顾弱视群体而设计,字符辨识度极高。 发布链接:https://www.brailleinstitute.org/freefont/ 授权协议:SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1

类似Atkinson Hyperlegible (https://www.brailleinstitute.org/freefont/ ) 的设计,提高辨识度。

𛉬𛊖

影视飓风做了好事,虽然不是字体,但他们网站的素材,和你这搜集的大部分字体有着的共同点……你懂得

受够旧式印刷字形了

近期,游趣体简体版 1.000 版本更新: https://github.com/Des-Magmeta/ChildFunSans/releases/tag/v1.000 与此同时,繁体版 0.500 版本发行: https://github.com/Des-Magmeta/ChildFunSans-TC/releases/tag/v0.500 希望站长能够更新并对繁体版予以收录。